Prostitution

Les pièges du pragmatisme

devint objet d’échange, de trafic et pouvait s’aliéner.

C’est le temps où les choses mêmes qui jusqu’alors étaient

communiquées mais jamais échangées ; données mais jamais vendues ;

acquises mais jamais achetées - vertu, amour, opinion, science, conscience, etc. -

où tout enfin passa dans le commerce. C’est le temps de la corruption générale,

de la vénalité universelle, ou, pour parler en termes d’économie politique,

le temps où toute chose, morale ou physique,

étant devenue valeur vénale, est portée au marché. »

Karl Marx, Misère de la philosophie , 1847,

cité par Richard Poulin dans La mondialisation des industries du sexe

Au Niger, rapporte l’ethnologue Paola Tabet, on vend aux femmes une crème aphrodisiaque, dont un pot minuscule coûte excessivement cher, et dont on dit qu’elle a sur l’homme un tel pouvoir que « quand il monte, il ne pourra plus descendre et il dira : “C’est bon, c’est bon, c’est bon” et s’exclamera : “Qu’est-ce que tu veux : une voiture, une villa ou un voyage à La Mecque ?” » D’ailleurs, la crème elle-même est appelée « Voiture, villa ou voyage [littéralement : fauteuil] à La Mecque ».

Dans son numéro de mai 2006, le magazine Cosmopolitan offrait à ses lectrices, sous le titre « Moi dessus ! Moi dessus ! », un éventail de positions amoureuses dans lesquelles la femme, d’une manière ou d’une autre, se trouvait au-dessus de son partenaire. Tout au long de l’article, rien, dans les commentaires accompagnant la description de chaque position, ne pouvait laisser supposer qu’il ne s’agissait pas de garantir autant son plaisir à elle que son plaisir à lui. Et puis arrivait la chute du papier : « Vous verrez : après ça, il la réparera, l’étagère de l’entrée ! »

Elle a décidément la peau dure, l’idée selon laquelle seul un homme baise par réel intérêt pour le sexe, alors qu’une femme, elle, poursuit toujours un but secondaire, usant de ses talents érotiques pour obtenir une gratification d’un autre ordre, et compenser ainsi une faiblesse pratique ou économique. Dans son indispensable livre La prostitution, un métier comme un autre ?, le plus complet qu’on ait lu sur les enjeux du débat actuel, la Québécoise Yolande Geadah souligne que c’est cette vision archaïque et erronée de la sexualité qui fonde le cliché douteux de la prostitution comme « plus vieux métier du monde » : « Ce mythe repose sur l’idée fort répandue que la sexualité masculine serait incontrôlable alors que la sexualité féminine serait passive et toujours intéressée. L’homme serait prisonnier de ses pulsions sexuelles, qu’il doit satisfaire à tout prix, tandis que la femme, elle, ne rechercherait les rapports sexuels que pour obtenir des faveurs. » Cette vénalité réelle ou supposée est un motif de haine des femmes, éternellement soupçonnées de duplicité et d’insincérité. Mais, dans la mesure où elle atteste de leur maintien dans un état de subordination économique et sexuelle, il semblerait qu’elle soit, à tout prendre, le cas de figure le plus satisfaisant pour les hommes qui tiennent à la perpétuation d’un rapport de domination entre les sexes.

Elle a décidément la peau dure, l’idée selon laquelle seul un homme baise par réel intérêt pour le sexe, alors qu’une femme, elle, poursuit toujours un but secondaire, usant de ses talents érotiques pour obtenir une gratification d’un autre ordre, et compenser ainsi une faiblesse pratique ou économique. Dans son indispensable livre La prostitution, un métier comme un autre ?, le plus complet qu’on ait lu sur les enjeux du débat actuel, la Québécoise Yolande Geadah souligne que c’est cette vision archaïque et erronée de la sexualité qui fonde le cliché douteux de la prostitution comme « plus vieux métier du monde » : « Ce mythe repose sur l’idée fort répandue que la sexualité masculine serait incontrôlable alors que la sexualité féminine serait passive et toujours intéressée. L’homme serait prisonnier de ses pulsions sexuelles, qu’il doit satisfaire à tout prix, tandis que la femme, elle, ne rechercherait les rapports sexuels que pour obtenir des faveurs. » Cette vénalité réelle ou supposée est un motif de haine des femmes, éternellement soupçonnées de duplicité et d’insincérité. Mais, dans la mesure où elle atteste de leur maintien dans un état de subordination économique et sexuelle, il semblerait qu’elle soit, à tout prendre, le cas de figure le plus satisfaisant pour les hommes qui tiennent à la perpétuation d’un rapport de domination entre les sexes.

Certains clients intimidés par la prostituée qu’ils vont voir ont beau affirmer que, lors d’une passe, c’est « elle qui mène le bal » (il faut dire qu’en général, elle est résolue à en finir le plus vite possible, ce qui aide à prendre des initiatives), il est évident que le pouvoir est toujours entre les mains de celui qui paie. Comme l’écrivait en 1987 Paola Tabet dans un article des Temps modernes, « Du don au tarif », l’échange sexuel rémunéré, qui se fait, dans l’écrasante majorité des cas, de l’homme à la femme, « suppose et constamment impose une différence entre les sujets sexuels. Pour qui reçoit [le don], il implique un renoncement même partiel à ses propres besoins sexuels, à son désir propre. En ce sens, le don parle le langage de la domination. Le seul fait de donner systématiquement, en échange de l’acte sexuel d’un autre, non seulement son propre acte sexuel, mais par surcroît un don, suppose qu’on ne reconnaît pas la même urgence, la même nécessité et la même autonomie à la sexualité de l’autre. Celle-ci n’est pas indépendante, on peut la mettre à son service. On peut la prendre par le paiement, par la contrainte, par la violence, on peut la réifier. (...) Le don scelle une domestication qui s’actualise à travers des formes alternées de violence et de récompense/valorisation pour faire accepter une norme imposée. » Dans Les clients de la prostitution, Saïd Bouamama et Claudine Legardinier citent le témoignage de Mylène, ancienne prostituée en Allemagne : « Le plus lourd, c’est d’avoir été achetée : tu n’es rien du tout, je paie. On en prend plein la gueule : je me sers de toi comme d’une bassine ; pour me vider. »

Le paiement, cette « ruse de la domination », selon le mot de l’anthropologue Françoise Héritier... Autre illustration de cette asymétrie fondamentale entre un désir masculin souverain et un désir féminin escamoté : Bouamama et Legardinier se livrent dans leur livre à une critique acerbe du film de Jean-Pierre Sinapi Nationale 7, qui, en 2000, mettait en scène un handicapé, René (Olivier Gourmet), réclamant haut et fort qu’on lui « fournisse » une prostituée : « Pour handicapé qu’il soit, il est homme, René. La prostituée ? Elle est femme. Son propre plaisir, son propre désir ? On lui donne de l’argent, elle ne va pas faire la difficile. En plus, elle aura une vraie satisfaction féminine : celle d’avoir fait une bonne action. (...) Pendant ce temps, dans le réel, les femmes handicapées paient au prix fort leur propre exploitation sexuelle, dans les institutions et ailleurs. Reléguées, dans l’indifférence générale, du côté des abusées. »

Christine Delphy :

le « retour vengeur

d’un érotisme patriarcal »

Dans un reportage de Libération (23 juin 2006) sur des prostituées brésiliennes qui ont lancé leur propre ligne de vêtements et organisé un défilé de mode, Jane, 31 ans, clamait : « Je suis prostituée parce que j’aime ça. Je n’ai pas besoin d’argent. » Bon, d’accord ; mais, si réellement elle se prostitue parce qu’elle aime ça, et si réellement elle n’a pas besoin d’argent, alors pourquoi ses clients ne sont-ils pas simplement ses amants ? Pourquoi les fait-elle payer ? Les tenants du réglementarisme font vibrer la corde sensible en nous peignant le tableau poignant - et certes bien réel - de putes au grand cœur victimes d’un injuste mépris social, mais il semblerait qu’il y ait encore plus difficile à assumer que le « stigmate de pute » : le « stigmate de salope ». N’est-ce pas plutôt le second qu’il vaudrait la peine de retourner et de revendiquer fièrement ? Cela présenterait l’avantage de ne pas avoir de conséquences néfastes pour la cause des femmes ; ce qui, on va le voir, est très loin d’être le cas avec le premier.

Non seulement il semble passé de mode, aujourd’hui, de contester l’asservissement qu’implique la relation tarifée, mais la prostituée, comme l’actrice de films X, est de plus en plus présentée à l’ensemble des femmes comme le modèle ultime en matière de séduction et d’émancipation sexuelle. On est là en plein dans ce « retour vengeur d’un érotisme patriarcal » que diagnostiquait Christine Delphy dans une intervention en 2004, et dont Libération est en France un vecteur privilégié. Dans les milieux branchés londoniens, par exemple, le clip des White Stripes avec Kate Moss, réalisé par Sofia Coppola, « I just don’t know what to do with myself », a lancé la mode de la lap dance (danse à la barre verticale), issue des bars à strip-tease ; un magazine féminin français (devinez lequel) en faisait la promotion auprès de ses ouailles, les encourageant à prendre des cours. « La banalisation de la pornographie, écrit Yolande Geadah, conduit à la “prostitution de la sexualité”, à travers laquelle la sexualité est pour ainsi dire confisquée par l’industrie du sexe, qui réussit à imposer partout sa culture pornographique. De marginale qu’elle était, la prostitution devient ainsi la nouvelle norme sexuelle, encouragée et mise en valeur très activement par l’industrie du sexe. »

Quant aux prostituées brésiliennes rencontrées par Libération, elles se réjouissaient de ce que, grâce à leur initiative, « les tabous tombent », et « les filles qui ne sont pas du métier se rallient à l’idée qu’au fond, chaque femme est une pute ». En effet : « toutes des putes », voilà un « tabou » millénaire qu’il était urgent de faire tomber... Les femmes, prostituées ou non, qui y adhèrent, semblent ne pas voir que la jubilation procurée par ce genre de proclamation tient plus au défoulement misogyne qu’elle autorise qu’à une réelle portée subversive. Yolande Geadah pointe également le progressisme très illusoire du slogan - « nous sommes toutes des putes » - lancé par les féministes solidaires du mouvement des prostituées de Lyon dans les années soixante-dix : « A mon avis, ce slogan, qui se veut provocant et affirmatif, ne fait que renforcer l’idée que toutes les femmes sont des putains et que la sexualité féminine serait toujours intéressée. Niant le plaisir sexuel féminin, qui est rarement lié à la prostitution, il constitue aussi un net recul par rapport aux luttes féministes visant à l’inclusion des femmes à tous les niveaux économiques et politiques, sans qu’elles soient obligées d’accorder leurs faveurs sexuelles pour assurer leur emploi ou leur promotion. »

« L’idéal serait qu’elles n’aient pas d’âme »

(Un client)

La même Jane, toujours dans le reportage de Libération au Brésil, lançait joyeusement à une psychologue, nommée Daniela, qui s’était jointe au défilé des prostituées par solidarité : « Et toi, t’es pas pute au lit ? » Eh bien, non. Il y a tout à parier que la Daniela en question n’est pas pute au lit. Salope, peut-être, c’est tout le mal qu’on lui souhaite, mais sûrement pas pute. Tout simplement parce qu’elle ne se fait pas payer, et parce que ce lit, elle a davantage de chances qu’une pute de le partager avec un homme qui se soucie un minimum de ses désirs et de son plaisir. Et, par pitié, qu’on n’entonne pas l’éternelle rengaine - lancée en son temps par Simone de Beauvoir dans Le Deuxième sexe - de l’équivalence entre mariage ou vie de couple et prostitution : « Les rapports sexuels dans le mariage ne sont qu’un élément de la vie à deux, important certes, mais qui s’inscrit dans une relation humaine complète et non pas morcelée, comme c’est le cas dans la prostitution », objecte Yolande Geadah.

On peut d’ailleurs présumer que, si mariage et prostitution étaient équivalents, certains hommes mariés ne manifesteraient pas un tel intérêt pour la seconde, qui, répètent-ils à satiété, leur offre justement tous les avantages d’une sexualité « sans engagement ». Or, d’après l’enquête sociologique menée par Saïd Bouamama, ils représentent les deux tiers des clients de la prostitution en France, contre seulement un tiers de célibataires, ce qui met à mal le chromo du client timide, esseulé et pas très gâté par la nature qui en est réduit à la prostitution pour connaître un semblant, même misérable, de vie sexuelle. Dans un témoignage recueilli par Prostitution et société, la revue du Mouvement du Nid, Paule, prostituée à domicile, lançait : « Dans les bars, je voyais 95% d’hommes mariés. Quand je pense que les femmes mariées disent qu’il faut des prostituées pour les hommes seuls et les handicapés ! Ce sont des clichés à abattre. Au fond, elles savent très bien que c’est leurs maris qui viennent. »

On peut d’ailleurs présumer que, si mariage et prostitution étaient équivalents, certains hommes mariés ne manifesteraient pas un tel intérêt pour la seconde, qui, répètent-ils à satiété, leur offre justement tous les avantages d’une sexualité « sans engagement ». Or, d’après l’enquête sociologique menée par Saïd Bouamama, ils représentent les deux tiers des clients de la prostitution en France, contre seulement un tiers de célibataires, ce qui met à mal le chromo du client timide, esseulé et pas très gâté par la nature qui en est réduit à la prostitution pour connaître un semblant, même misérable, de vie sexuelle. Dans un témoignage recueilli par Prostitution et société, la revue du Mouvement du Nid, Paule, prostituée à domicile, lançait : « Dans les bars, je voyais 95% d’hommes mariés. Quand je pense que les femmes mariées disent qu’il faut des prostituées pour les hommes seuls et les handicapés ! Ce sont des clichés à abattre. Au fond, elles savent très bien que c’est leurs maris qui viennent. »

La prostitution peut aussi être un substitut aux relations gratuites, vécues comme un emmerdement, puisqu’elles impliquent de prendre en compte l’existence de l’autre : « L’idéal serait qu’elles [les prostituées] n’aient pas d’âme, quoi, si on veut, confie un client rencontré par Saïd Bouamama. Attention, ce que je veux dire, c’est que ce soit des poupées avec une mécanique extrêmement sophistiquée comme on voyait dans les films américains. » « Tout le monde a des envies : hommes et femmes. Sauf qu’un mec il a pas de temps à perdre en palabres avec des bouffonnes », nous apprend quant à lui un participant à un forum de France 3 (qui se sent obligé de spécifier qu’il n’est « pas misogyne », « enfin pas foncièrement pour être plus précis » : ah ! d’accord...).

« La morale puritaine bourgeoise,

inspirée du christianisme,

interdit les relations sexuelles libres pour les femmes,

mais tolère ou encourage la prostitution »

(Yolande Geadah)

La confusion entre libération sexuelle et subordination de le sexualité féminine atteint aujourd’hui son comble ; ce qui explique par exemple que, sur ce même forum de France 3, on discute sans vergogne de la frigidité supposée de Clémentine Autain, qui a défendu des positions abolitionnistes au cours d’une émission, quand on ne brame pas au « retour de l’ordre moral ». Il est tristement ironique de voir les défenseurs du système prostitutionnel accuser les féministes abolitionnistes de puritanisme, alors qu’eux-mêmes cautionnent l’aliénation et la négation du désir féminin. Séduits par une aura trompeuse de soufre et de scandale, ils oublient que moralistes et hommes d’Eglise ont souvent été de fervents partisans de la prostitution : « La morale puritaine bourgeoise, inspirée du christianisme, selon laquelle l’idéal féminin réside dans la virginité ou la maternité, interdit les relations sexuelles libres pour les femmes, mais tolère ou encourage la prostitution pour assouvir les besoins sexuels des hommes célibataires tout en préservant la chasteté des jeunes filles de bonne famille », rappelle Yolande Geadah.

Cette division entre les femmes honnêtes et les autres n’a rien perdu de son actualité. Aujourd’hui encore, si certains clients de prostituées se plaignent de ne pas pouvoir demander certaines pratiques à leur compagne, la réalité s’avère plus complexe : « Il faudrait plutôt voir derrière cette plainte l’incapacité de certains hommes d’admettre que leur femme puisse réaliser certains actes. C’est bien connu, il y a des choses qu’on ne demande pas à la mère de ses enfants », commentent Saïd Bouamama et Claudine Legardinier. Ainsi, « la prostitution sert de masque posé sur les vrais besoins des hommes et plus encore sur ceux de leurs compagnes », et sur le manque de dialogue au sein des couples. Un épisode de la série Desperate Housewives illustre bien cette demande contradictoire de certains hommes : comme son mari Rex, lors d’une séance chez le conseiller conjugal, s’est dit insatisfait de leur vie sexuelle, Bree, de retour à la maison, le presse de lui dire ce dont il aurait vraiment envie. Il lui coupe aussitôt la parole : « Tais-toi, tu parles comme une pute. » (A la décharge du malheureux Rex, quand enfin il consentira à lui révéler ses penchants sado-maso, Bree sera atterrée : « Et que voudrais-tu que je te dise ? “Mon cher mari adore se mettre un anneau en métal aux tétons, youpi” ?... »)

Certes, on a pu voir un jour, dans Marie-Claire (avril 2005), un reportage sur des couples qui « attendent que les enfants soient couchés pour sortir menottes et martinet ». Mais il n’en reste pas moins que la grande majorité doit lutter en permanence contre un phénomène que décrit très bien Rosa Montero dans son roman La Fille du Cannibale. Son héroïne, en fouillant dans les affaires de son mari qui a été enlevé, découvre un téléphone portable dont elle ignorait l’existence, et sur lequel sont enregistrés des numéros érotiques. Elle en appelle quelques-uns, pour voir. Elle est sidérée : « Et par-dessus le marché des jeux sadiques ! A cette époque, je savais fort bien que nous, les êtres humains, sommes comme des icebergs, et que nous ne montrons à l’extérieur qu’une infime partie de notre volume : nous cachons tous, nous mentons tous, nous avons tous un petit secret inavouable. Avec la coexistence, cependant, l’image de l’autre devient en général de plus en plus plane, comme si l’iceberg fondait dans la chaude mer de la routine. Et nous finissons souvent par faire de notre conjoint un simple gribouillage à deux dimensions, une décalcomanie de personne, une image si répétitive et si étroite qu’elle devient, à force, terriblement ennuyeuse. C’est l’une des multiples façons de finir pour un couple : les deux se regardent et chacun ne voit en face de soi qu’une petite tête plate, comme un timbre. »

« On peut se demander

s’il y a vraiment du sexuel

dans la prostitution »

(Saïd Bouamama et Claudine Legardinier)

Problème épineux, certes, mais dont il n’est pas normal que les prostituées fassent les frais. Croire qu’elles peuvent le résoudre relève d’ailleurs de l’illusion : « Pour eux [les clients], la femme prostituée, c’est une bombe sexuelle, avec beaucoup d’expérience ; c’est leur fantasme ; ils croient qu’ils peuvent faire ce qu’ils voient dans les films porno. Ils ne se rendent pas compte qu’on est humaines ; des femmes comme les autres, comme celles qu’ils ont à la maison », dit Monika, citée par Bouamama et Legardinier. Paule, qui exerce chez elle, tamise les lumières comme dans un bar : les clients se croient dans une ambiance intime et sexy, alors que, dit-elle, « c’est surtout pour ne pas les voir, pour ne pas voir leur regard »...

Pas plus que de puritanisme, on ne peut accuser les féministes abolitionnistes de cautionner la répression dont sont victimes les prostituées : au contraire, elles réclament des poursuites à l’encontre des proxénètes et éventuellement des clients, mais certainement pas des prostituées. En France, elles dénoncent avec la même virulence que les réglementaristes la loi sur la Sécurité intérieure, ou loi Sarkozy, votée en 2003, qui fait vivre un enfer aux personnes prostituées en créant le délit de « racolage passif ». L’abolitionnisme féministe bien compris, on en trouve la meilleure illustration dans la loi votée en 1999 en Suède - et approuvée, selon un sondage, par 80% de la population -, qui sanctionne toutes les formes de proxénétisme, ainsi que l’achat de services sexuels, mais n’inquiète pas les prostituées. Cette loi, note Yolande Geadah, qui la met en rapport avec le fait que ce pays soit le seul à être allé « jusqu’au bout de la révolution sexuelle des années soixante », améliore de fait les conditions d’exercice des prostituées, qui peuvent ainsi porter plainte pour violences ou pour viol sans crainte d’être arrêtées. D’après le Lobby européen des femmes, la prostitution de rue aurait diminué de 70 à 80%, le recrutement aurait cessé, et rien n’indique que la prostitution cachée ait augmenté.

L’accusation de puritanisme est d’autant plus inepte que, une fois dissipé le nuage de fantasmes entourant la prostitution, certains chercheurs en viennent à conclure que le sexe, paradoxalement, n’y joue qu’un rôle secondaire. C’est au point, écrivent Bouamama et Legardinier, qu’on peut se demander « s’il y a vraiment du sexuel » dans cette affaire. Son attrait, disent-ils, tient à la « mise à disposition » et au « rapport de domination » davantage qu’au plaisir sexuel à proprement parler - les groupes dominés, femmes et minorités ethniques, sont d’ailleurs surreprésentés parmi les personnes prostituées, et la prostitution est le lieu privilégié à la fois du sexisme et du racisme. De nombreux clients décrivent leur délectation à tourner sans fin en voiture en passant en revue les prostitué-e-s qui tapinent, sans forcément passer à l’acte ; ce qui invalide quelque peu, d’ailleurs, l’idée d’une « pulsion irrépressible », physiologique, nécessitant une satisfaction urgente, qui rendrait la prostitution inévitable. Les auteurs définissent la prostitution comme un « laissez-passer pour la violence » : la violence ne serait donc pas liée aux seules conditions d’exercice de la prostitution, qu’il suffirait d’améliorer, mais bien à son principe même.

« Tout ce qui relève

du fonctionnement discriminatoire

de la société

est amplifié par cette industrie »

(Richard Poulin)

De surcroît, les clients rencontrés par Bouamama s’avouent déçus par le plaisir sexuel faible ou nul que leur apporte une passe, et en rejettent la faute sur la prostituée, accusée de ne pas mettre assez de cœur à l’ouvrage : « La plupart de ces hommes sont insatisfaits alors même qu’ils reçoivent ce qu’ils ont acheté. » S’ils éprouvent une satisfaction, c’est celle de se sentir « soulagés » ou « rassurés » (ces deux mots, dit le sociologue, reviennent sans cesse) parce qu’ils ont prouvé leur conformité à un certain modèle de normalité masculine. Un modèle qui porte bien sûr une forte charge de souffrance et d’humiliation potentielle : certains disent ne pas oser redescendre trop vite de peur que leurs copains se moquent d’eux, ou redoutent que la prostituée ne vende la mèche de leur piètre « performance » à un de leurs camarades. Leur réflexion amène les auteurs à conclure à une absence persistante de réelle mixité dans la socialisation des garçons et des filles - et pas seulement dans les banlieues chaudes, loin de là ! Un mal auquel la prostitution est censée remédier, mais qu’elle ne fait qu’aggraver.

Il suffit de se plonger un tant soit peu dans la littérature existant sur le sujet pour mesurer l’extraordinaire déficit de pensée qui entoure la prostitution, y compris chez des gens qui, d’habitude, s’efforcent de se forger une opinion critique sur tous les sujets imaginables ; pour mesurer la force des idées reçues qui l’entourent, et dont on était soi-même imprégné jusque-là ; la force, aussi, du lobby réglementariste, dont on avait intégré, au moins partiellement, le discours a priori séduisant, sans vraiment l’analyser, ni envisager toutes ses implications. Le déficit de réflexion est particulièrement frappant chez les antilibéraux, toujours prompts à dénoncer la « marchandisation » et à refuser la résignation avec force rodomontades, mais qui, quand il s’agit du corps des femmes, se montrent soudain remarquablement réticents et fatalistes, et répliquent par une litanie de lieux communs, à commencer par le refrain du « plus vieux métier du monde », qui suscite immédiatement dans les esprits l’image de la femme de Cro-Magnon prenant des poses aguicheuses sur le seuil de sa caverne de passe, harnachée de ses jarretelles en boyau d’aurochs.

Et pourtant... Il faut être aveugle pour ne pas voir dans le spectaculaire essor actuel de la prostitution à l’échelle mondiale, et dans sa légitimation croissante, un pur cas d’école du libéralisme triomphant. Dans bien des pays du Sud, il existe un lien direct entre les politiques d’ajustement structurel imposées par le FMI et la Banque mondiale et le développement de la prostitution, encouragé par les autorités pour faire rentrer des devises étrangères, soit par l’émigration de la « main d’œuvre » féminine, soit par le développement du tourisme sexuel. Le sociologue canadien Richard Poulin, dans La mondialisation des industries du sexe, énumère tous les aspects de la mondialisation qui profitent à la prostitution : « accélération de l’innovation technologique, notamment dans les communications, facilitation des transports de marchandises et d’humains, facteur particulier dans l’essor du tourisme de masse, déréglementation des marchés, programmes d’ajustement structurel, financiarisation de l’économie [certains bordels sont d’ailleurs cotés en Bourse] et sa criminalisation - cette criminalisation concerne 15% du commerce mondial ». Il observe aussi que le mouvement des « marchandises » sexuelles va systématiquement, que ce soit à l’échelle régionale ou mondiale, des zones à faible concentration de capital vers les zones à plus forte concentration : environ deux cents mille Bangladaises sont prostituées au Pakistan, vingt à trente mille prostituées de Thaïlande sont d’origine birmane... Il note que « tout ce qui relève du fonctionnement discriminatoire de la société est amplifié par cette industrie » : les victimes en sont dans leur écrasante majorité des femmes et des enfants, issus « de couches sociales défavorisées, aux revenus précaires et limités, de minorités ethniques, de groupes indigènes, de réfugiés, d’immigrants clandestins, du tiers-monde, des pays déstructurés par leur transition vers l’économie capitaliste »...

Et pourtant... Il faut être aveugle pour ne pas voir dans le spectaculaire essor actuel de la prostitution à l’échelle mondiale, et dans sa légitimation croissante, un pur cas d’école du libéralisme triomphant. Dans bien des pays du Sud, il existe un lien direct entre les politiques d’ajustement structurel imposées par le FMI et la Banque mondiale et le développement de la prostitution, encouragé par les autorités pour faire rentrer des devises étrangères, soit par l’émigration de la « main d’œuvre » féminine, soit par le développement du tourisme sexuel. Le sociologue canadien Richard Poulin, dans La mondialisation des industries du sexe, énumère tous les aspects de la mondialisation qui profitent à la prostitution : « accélération de l’innovation technologique, notamment dans les communications, facilitation des transports de marchandises et d’humains, facteur particulier dans l’essor du tourisme de masse, déréglementation des marchés, programmes d’ajustement structurel, financiarisation de l’économie [certains bordels sont d’ailleurs cotés en Bourse] et sa criminalisation - cette criminalisation concerne 15% du commerce mondial ». Il observe aussi que le mouvement des « marchandises » sexuelles va systématiquement, que ce soit à l’échelle régionale ou mondiale, des zones à faible concentration de capital vers les zones à plus forte concentration : environ deux cents mille Bangladaises sont prostituées au Pakistan, vingt à trente mille prostituées de Thaïlande sont d’origine birmane... Il note que « tout ce qui relève du fonctionnement discriminatoire de la société est amplifié par cette industrie » : les victimes en sont dans leur écrasante majorité des femmes et des enfants, issus « de couches sociales défavorisées, aux revenus précaires et limités, de minorités ethniques, de groupes indigènes, de réfugiés, d’immigrants clandestins, du tiers-monde, des pays déstructurés par leur transition vers l’économie capitaliste »...

En France, 92% des prostituées

« souhaiteraient ardemment » quitter ce milieu.

Comment se fait-il, alors,

que les 8% restantes

squattent seules les médias ?

Ces constats, surtout si on leur ajoute la mention de l’âge moyen d’entrée dans la prostitution - 13 ans aux Etats-Unis, 14 au Canada... -, suffisent déjà à relativiser l’argument des idéologues et des groupes de pression réglementaristes selon lequel la prostitution relèverait d’un « libre choix ». La mystification éhontée à laquelle ils se livrent consiste à présenter leur discours comme étant le seul à émaner des personnes prostituées elles-mêmes - une tribune d’Elisabeth Badinter dans Le Monde (31 juillet 2002) s’intitulait ainsi « Redonnons la parole aux prostituées ». Le 17 mai dernier, à Paris, Les Putes, un groupuscule récemment créé - et majoritairement masculin -, a occupé la Maison des femmes, dont les militantes avaient eu le tort de relayer la campagne contre la prostitution à l’occasion de la Coupe du monde de football en Allemagne : « Nous sommes pourtant les premières concernées sur le sujet. Nous venons donc auprès de ces femmes qui parlent sans arrêt à notre place », disait leur communiqué. Le « zap », qui est la marque de fabrique d’Act Up, est donc utilisé, non plus contre une multinationale pharmaceutique, mais contre une organisation féministe avec laquelle on n’est pas d’accord : un moyen aussi expéditif que détestable d’imposer son point de vue. (Il est vrai que le collectif semble coutumier de ce haut niveau de débat, puisque, sur son site, il use de l’argument de prédilection des beaufs misogynes en présumant que la militante abolitionniste Marie-Victoire Louis « ne doit pas jouir souvent » parce qu’elle ne parle pas de plaisir quand elle parle de prostitution...)

Comme si les organisations abolitionnistes ne comptaient pas elles aussi des militantes qui sont les « premières concernées », et qui se définissent comme des « rescapées » ou des « survivantes » de la prostitution - le terme n’est pas trop fort : Yolande Geadah mentionne un rapport canadien de 1985 faisant état d’un taux de mortalité 40 fois supérieur à la moyenne chez les prostituées. Jean-Claude Poirson, dans son documentaire Elles rêvaient d’un autre monde, cite quant à lui un chiffre selon lequel, en France, 92% des prostituées « souhaiteraient ardemment » quitter ce milieu. Comment se fait-il, alors, que les 8% restantes squattent seules les médias, laissant dans l’ombre cette immense majorité silencieuse, et alimentant ce que Geadah appelle le « mythe de la prostituée heureuse » ?

Comme si les organisations abolitionnistes ne comptaient pas elles aussi des militantes qui sont les « premières concernées », et qui se définissent comme des « rescapées » ou des « survivantes » de la prostitution - le terme n’est pas trop fort : Yolande Geadah mentionne un rapport canadien de 1985 faisant état d’un taux de mortalité 40 fois supérieur à la moyenne chez les prostituées. Jean-Claude Poirson, dans son documentaire Elles rêvaient d’un autre monde, cite quant à lui un chiffre selon lequel, en France, 92% des prostituées « souhaiteraient ardemment » quitter ce milieu. Comment se fait-il, alors, que les 8% restantes squattent seules les médias, laissant dans l’ombre cette immense majorité silencieuse, et alimentant ce que Geadah appelle le « mythe de la prostituée heureuse » ?

Il ne faut pourtant pas aller chercher bien loin pour entendre un tout autre son de cloche. Ainsi le témoignage de Sylviane (Prostitution et société, avril-juin 2005) : « Je me suis essayée toute seule dans la rue, et là, j’ai rencontré des travailleurs de rue, gars et filles. Vous savez, ceux-là qui se fendent la gueule pour défendre les droits des prostituées contre la maudite société mais qui ne lèvent pas le petit doigt eux-mêmes pour les aider. Ils m’ont offert des services, ha ! ha ! ha ! encore des services, des seringues propres et des capotes pour que je n’attrape pas le sida et l’hépatite C ou A, je ne sais plus. Ils ne m’ont jamais demandé si je voulais m’en sortir, ils ne font que de l’accompagnement, qu’ils ont dit, ils ne sont pas des moralistes, eux. Ils m’ont dit que je pouvais leur parler parce qu’ils ne jugeaient pas. C’est bien ça le problème, tout le monde dit qu’il ne juge pas ou accuse les autres de trop juger et, en réalité, il n’y a pas grand monde qui se sert de son jugement. Ça donne les folies que j’ai lues, que la prostitution est presque un service social, les femmes ont bien le droit de donner du sexe aux hommes et les hommes d’en avoir, c’est un choix individuel, la sexualité est taboue, c’est une libération de se prostituer. Mon œil. Vraiment y en a qui dérapent. Dites-moi d’abord pourquoi vous ne le faites pas vous-mêmes si c’est si beau que ça de se prostituer. » Un exemple affligeant de « victimisation », n’est-ce pas ?

Les réglementaristes acquiescent,

sciemment ou non,

au célèbre adage thatchérien :

« Je ne connais pas de société,

je ne connais que des individus »

« La prostitution prétendument “libre” relève du libéralisme et non de la liberté », avertit Richard Poulin, tandis que Bouamama et Legardinier ironisent : « C’est l’avènement du fameux renard libre dans le poulailler libre. » Ils mettent en garde contre le fait que le sexe marchand, devenu, dans l’économie libérale, un simple secteur de l’industrie des loisirs, « rend invisible tout rapport de force, toute dimension d’exploitation et de violence ». Yolande Geadah, elle, qualifie l’approche réglementariste de « post-moderne », car elle fragmente la vision en ne prenant en compte que « les perspectives individuelles ou celles d’une multitude de groupes sociaux poursuivant leurs intérêts propres, sans égard à l’ensemble » ; elle occulte « les liens et les relations existant entre divers aspects de la réalité ». En somme, les réglementaristes acquiescent, sciemment ou non, au célèbre adage thatchérien : « Je ne connais pas de société, je ne connais que des individus. »

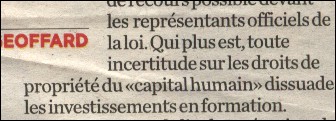

Une chronique économique particulièrement nauséeuse de Libération (20 mars 2006), intitulée « Prostituées : régulariser le marché », et signée de Pierre-Yves Geoffard, chercheur au CNRS, illustrait jusqu’à la caricature cette tendance. Notre économiste, qui rendait hommage au passage au collectif Les Putes, y invitait la gauche à reconnaître que, « dès lors qu’il existe une demande pour des relations sexuelles, une offre de services cherche à satisfaire cette demande ». (Pour la pédophilie et les snuff movies aussi, il existe une demande. Mais ne soyons pas moralisateurs...) Ayant relevé que, du fait que « les prostituées exigent légitimement une compensation monétaire lorsqu’un client souhaite ne pas utiliser de préservatif », « le prix demandé pour une passe sans protection est de 23% plus élevé qu’avec », et de « 46% lorsque la travailleuse est particulièrement attirante », il suggérait que la loi « reconnaisse le droit de propriété sur les fruits de l’usage de son propre corps ». Cela - croit-il - mettrait les prostituées, pardon, les « travailleuses du sexe », en position de force pour négocier la « prime de risque » la plus élevée possible.

Une chronique économique particulièrement nauséeuse de Libération (20 mars 2006), intitulée « Prostituées : régulariser le marché », et signée de Pierre-Yves Geoffard, chercheur au CNRS, illustrait jusqu’à la caricature cette tendance. Notre économiste, qui rendait hommage au passage au collectif Les Putes, y invitait la gauche à reconnaître que, « dès lors qu’il existe une demande pour des relations sexuelles, une offre de services cherche à satisfaire cette demande ». (Pour la pédophilie et les snuff movies aussi, il existe une demande. Mais ne soyons pas moralisateurs...) Ayant relevé que, du fait que « les prostituées exigent légitimement une compensation monétaire lorsqu’un client souhaite ne pas utiliser de préservatif », « le prix demandé pour une passe sans protection est de 23% plus élevé qu’avec », et de « 46% lorsque la travailleuse est particulièrement attirante », il suggérait que la loi « reconnaisse le droit de propriété sur les fruits de l’usage de son propre corps ». Cela - croit-il - mettrait les prostituées, pardon, les « travailleuses du sexe », en position de force pour négocier la « prime de risque » la plus élevée possible.

Magnifique « liberté » que celle d’obtenir un royal billet supplémentaire pour jouer à la roulette russe en prenant le risque de contaminer et de se faire contaminer ! On ne saurait imaginer une meilleure illustration de la mentalité glaçante propagée par le fléau du jargon économique. Dans le domaine sexuel, la broyeuse d’humanité libérale, idéalement couverte par l’héritage dévoyé des années soixante, a la garantie de pouvoir exercer ses ravages sans rencontrer de véritable résistance.

Magnifique « liberté » que celle d’obtenir un royal billet supplémentaire pour jouer à la roulette russe en prenant le risque de contaminer et de se faire contaminer ! On ne saurait imaginer une meilleure illustration de la mentalité glaçante propagée par le fléau du jargon économique. Dans le domaine sexuel, la broyeuse d’humanité libérale, idéalement couverte par l’héritage dévoyé des années soixante, a la garantie de pouvoir exercer ses ravages sans rencontrer de véritable résistance.

Un autre argument réglementariste auquel la gauche et l’extrême gauche sont particulièrement sensibles - et qu’il m’est aussi arrivé de prendre en compte - consiste à faire valoir que la prostitution peut être jugée préférable à un « emploi de merde payé des miettes ». Les témoignages recueillis dans Elles avaient rêvé d’un autre monde montrent pourtant qu’il est bien illusoire. Les sommes gagnées peuvent être importantes, mais le train de vie à la fois flambeur et désespéré qu’implique la prostitution les fait s’évaporer aussi vite qu’elles ont été acquises. Sans compter que les « carrières » sont généralement courtes... « On parle d’“argent facile”, mais ce n’est pas de l’argent facile du tout. C’est de l’argent qui détruit », constatait l’une des anciennes prostituées qui témoignaient dans le film. Une part importante peut être engloutie dans les substances qui aident à « tenir » : la prostituée strasbourgeoise de 24 ans également interviewée dans le film estimait à 200 euros par jour ses dépenses en héroïne. Une autre, arrivée à la soixantaine malade et sans un sou, disait avoir gagné jusqu’à 90 000 francs par mois au temps de sa splendeur, mais avoir tout dépensé pour aider sa famille. Sur les profits faramineux, directs et indirects, dégagés aujourd’hui par la prostitution - au point qu’elle est le pilier de certaines économies nationales -, les prostituées elles-mêmes touchent de toute façon une part dérisoire, voire nulle.

« Vous pouvez parler de techniques de vente.

Vous devez vous vendre

et peu importe qu’il s’agisse

de votre propre corps ou d’aspirateurs »

(Elene Vis, fondatrice de l’Ecole du sexe, Amsterdam)

A défaut de présenter la prostitution comme un métier plus facile qu’un autre, on s’efforce au moins de le faire admettre comme « un métier comme un autre », en arguant que, de toute façon, tout travail est une forme de prostitution (argument emprunté à Marx, qui, remarque Yolande Geadah, l’utilisait pour critiquer le salariat, et non pour justifier la prostitution !). « Dans n’importe quel travail, votre employeur peut vous traiter comme un esclave. Pourquoi peut-on vendre son temps de travail, mais pas son corps ? » interroge ainsi Marcela Iacub (Elle, 12 juin 2006). Eh bien, peut-être parce que travailler avec son sexe, ce n’est pas exactement comme travailler avec ses bras ou son cerveau. Peut-être parce que le sexe est un lieu d’intimité. C’est l’un des présupposés les plus puissants du discours réglementariste : le refus de reconnaître aux individus le droit à une intimité inviolable ; l’obligation à laquelle on les soumet d’entretenir un rapport détaché à leur propre corps, sous peine d’être accusés de frilosité, de sentimentalisme ou de puritanisme.

On a déjà eu l’occasion de parler ici de ce rapport d’extériorité au corps, profondément ancré dans la culture occidentale, qui se révèle par exemple dans une publicité pour du vernis à ongles - « moi, je ne sors jamais sans mes pieds » - ou dans le recours à la chirurgie esthétique - « laissez-moi vous offrir des seins », disait le dragueur californien à l’héroïne new-yorkaise de Sex and the city. Aux Pays-Bas, pays où la prostitution est justement « un métier comme un autre », une « école du sexe » assure les besoins en formation professionnelle ; sa fondatrice, Elene Vis - citée dans Les clients de la prostitution -, déclare à ses élèves : « Vous pouvez parler de techniques de vente. Vous devez vous vendre et peu importe qu’il s’agisse de votre propre corps ou d’aspirateurs. Le principe est exactement le même. » (La femme, l’aspirateur : une même fonction hygiénique ?...) Un « travailleur du sexe » ne vend pas son corps, il vend des « services sexuels », nous répète-t-on à l’envi. Ah. Et, exception faite du dominateur ou de la dominatrice, dont l’implication physique peut être moindre, avec quoi rend-il ces services, si ce n’est avec son corps ? Il ne « vend » pas son corps, il le « loue », entend-on aussi, comme si, là encore, il s’agissait d’un objet extérieur à lui. Sauf que la différence est mince : « Le corps n’est pas une marchandise et il conserve des traces, rappelle la militante abolitionniste Malka Marcovich. Des pénétrations à répétition, sans désir, même avec vaseline, ne laissent pas indemne. » (Elle, 12 juin 2006.) L’expression « travailleur du sexe » est d’ailleurs à elle seule révélatrice de cette dissociation purement fantasmatique. La militante abolitionniste Janice Raymond cite une jeune fille qui cassait en ces termes l’illusion aseptisée véhiculée par ce jargon : « Au McDonald, vous n’êtes pas la viande ; dans la prostitution, c’est vous qui êtes la viande. »

On a déjà eu l’occasion de parler ici de ce rapport d’extériorité au corps, profondément ancré dans la culture occidentale, qui se révèle par exemple dans une publicité pour du vernis à ongles - « moi, je ne sors jamais sans mes pieds » - ou dans le recours à la chirurgie esthétique - « laissez-moi vous offrir des seins », disait le dragueur californien à l’héroïne new-yorkaise de Sex and the city. Aux Pays-Bas, pays où la prostitution est justement « un métier comme un autre », une « école du sexe » assure les besoins en formation professionnelle ; sa fondatrice, Elene Vis - citée dans Les clients de la prostitution -, déclare à ses élèves : « Vous pouvez parler de techniques de vente. Vous devez vous vendre et peu importe qu’il s’agisse de votre propre corps ou d’aspirateurs. Le principe est exactement le même. » (La femme, l’aspirateur : une même fonction hygiénique ?...) Un « travailleur du sexe » ne vend pas son corps, il vend des « services sexuels », nous répète-t-on à l’envi. Ah. Et, exception faite du dominateur ou de la dominatrice, dont l’implication physique peut être moindre, avec quoi rend-il ces services, si ce n’est avec son corps ? Il ne « vend » pas son corps, il le « loue », entend-on aussi, comme si, là encore, il s’agissait d’un objet extérieur à lui. Sauf que la différence est mince : « Le corps n’est pas une marchandise et il conserve des traces, rappelle la militante abolitionniste Malka Marcovich. Des pénétrations à répétition, sans désir, même avec vaseline, ne laissent pas indemne. » (Elle, 12 juin 2006.) L’expression « travailleur du sexe » est d’ailleurs à elle seule révélatrice de cette dissociation purement fantasmatique. La militante abolitionniste Janice Raymond cite une jeune fille qui cassait en ces termes l’illusion aseptisée véhiculée par ce jargon : « Au McDonald, vous n’êtes pas la viande ; dans la prostitution, c’est vous qui êtes la viande. »

Refuser de reconnaître le sexe

comme un espace d’intimité inviolable,

c’est interdire aux femmes

de choisir leur partenaire

Richard Poulin, lui, fait remarquer que ces « marchandises » en lesquelles on transforme les personnes prostituées ne sont pas seulement mises sur le marché : comme toute marchandise, elles doivent d’abord être produites. C’est le sens des sinistres camps de « dressage » dans lesquels les victimes de la traite sont d’abord brisées physiquement et psychologiquement par les coups et les viols répétés. Mais le conditionnement peut aussi se faire de manière plus sournoise : Judith Trinquart, médecin généraliste et de santé publique, évalue à 80 ou 95%, chez les personnes prostituées en France, la proportion de victimes d’abus sexuels dans l’enfance. Pour survivre à la souffrance, elles ont dû développer un état de « dissociation émotionnelle », un rapport d’extériorité à leur propre corps, qui leur « permet » ensuite de supporter la prostitution. Ce que la société érige en norme et même en idéal, c’est donc un traumatisme...

Le mouvement féministe a longtemps lutté pour que les femmes aient le droit de coucher avec un homme sans avoir forcément l’intention de l’épouser et de lui faire dix enfants. Il se pourrait cependant que la menace principale, aujourd’hui, ne soit plus celle-là, mais cette désincarnation obligée de la sexualité pour le plus grand profit du libéralisme, à la fois en tant que système économique et en tant que vision - ou non-vision - du monde. Le fait que les groupes d’inspiration religieuse soient très actifs, pour le moment, parmi ceux qui s’insurgent contre ce phénomène, et qu’ils le fassent d’une manière effectivement assez crispante, sert de repoussoir, et dissuade bien des féministes de s’y intéresser. Ce qui pourrait bien être une lourde erreur de leur part.

Car refuser de reconnaître le sexe comme un espace d’intimité inviolable, c’est, plus ou moins sournoisement, leur interdire de choisir leur partenaire, en les accusant, dans le cas contraire, d’être « coincées » - « ne fais pas ta coincée », avait lancé son premier client à Naïma, entraîneuse dans un bar, quand elle avait commencé par lui refuser la fellation qu’il réclamait (Prostitution et société, janvier-mars 2005). Il y a une cohérence dans tout cela : Marcela Iacub et Patrice Maniglier estiment par exemple que les victimes de harcèlement sexuel n’ont qu’à s’estimer heureuses qu’on leur fasse l’honneur de les désirer (voir, sur ce site, « La femme est une personne », 18 octobre 2005). Dans sa chronique de Libération (6 avril 2004), Iacub déplore que le viol soit « plus puni que le meurtre » (affirmation par ailleurs totalement hasardeuse : d’après les Chiennes de garde, seuls 2% des viols aboutissent à une condamnation aux assises, alors que 50% des homicides sont punis). Elle cosigne avec le démographe Hervé Le Bras un article dans Les Temps modernes (printemps 2003) dans lequel ils estiment que « ces pratiques politiques et juridiques [la répression du harcèlement sexuel et du viol] risquent de créer les troubles mêmes qu’elles sont censées prévenir ». Autrement dit, si les victimes souffrent, c’est parce que la loi les incite à la pleurnicherie. Puritanisme et sentimentalisme que tout cela !

Le réglementarisme est très loin

de ne faire qu’entériner

une situation préexistante

A ce sujet, il n’est pas inintéressant de relever que c’est justement quand, dans la foulée de la libération sexuelle, il fut question, en 1971, de tolérer le viol, ou de ne le sanctionner que par une amende, que les féministes suédoises vécurent leur prise de conscience majeure. Elles se rendirent alors compte, raconte Maria-Pia Boëthius, que « la libération sexuelle tant vantée s’avérait être une libération aux conditions des hommes ». Les manifestations qu’elles organisèrent contre ce projet lancèrent un grand débat national qui devait changer radicalement la perception dominante de ces questions. Entre 1977 et 1981, une commission travailla à un rapport de 700 pages défini par Bouamama et Legardinier comme une « monumentale liquidation de tous les mythes qui entourent la prostitution ».

L’autre grande arnaque du discours réglementariste, c’est de faire croire qu’il serait nécessaire de faire de la prostitution « un métier comme un autre » pour garantir la sécurité des personnes prostituées. Or la loi suédoise montre, comme on l’a vu, que l’abolitionnisme, quand il n’est pas dévoyé, peut très bien remplir ce rôle. Il est même sans doute le seul à pouvoir le remplir. (Comme la démocratie, l’abolitionnisme est peut-être bien « le pire des systèmes, à l’exception de tous les autres ».) Car le réglementarisme est très loin de ne faire qu’entériner une situation préexistante, contrairement à ce que l’on croit en général (et comme je le croyais moi-même quand j’ai demandé, ici même, pourquoi on ne pouvait pas être « à la fois abolitionniste et réglementariste », ce qui était évidemment une énorme ânerie). Une foule de rapports, sur lesquels les réglementaristes français se montrent étonnamment discrets, attestent que la prostitution, légale, mais surtout non déclarée, a explosé dans tous les pays qui ont choisi la légalisation. Dans l’Etat de Victoria, en Australie, le nombre de bordels a plus que doublé au cours de la décennie qui a suivi ; le nombre de bordels illégaux, lui, a triplé ; et le nombre d’enfants prostitués est le plus élevé du pays. Une étude menée à Melbourne en 1998 indiquait que, dans les bordels légaux, 40% des clients obtenaient des rapports sans préservatif : au temps pour l’amélioration des conditions sanitaires... (En France, les nostalgiques des maisons closes oublient d’ailleurs un peu vite que, si on les a fermées en 1946, ce n’était pas pour rien.)

Alors que l’un des buts officiellement visés par la légalisation est de soustraire l’industrie du sexe à l’emprise du crime organisé, celui-ci la contrôle plus que jamais dans tous les pays concernés, en utilisant des prête-noms, et a même trouvé là un lieu rêvé pour le blanchiment d’argent. En outre, la légalisation transforme en pure hypocrisie la distinction déjà discutable entre prostitution « choisie » et prostitution forcée : interdire le trafic d’êtres humains tout en autorisant la prostitution, cela revient à vouloir interdire la traite tout en autorisant l’esclavage. Surtout quand la très grande majorité des prostituées est d’origine étrangère : « Maintenant, les Néerlandaises sont éduquées et ne veulent plus faire ce travail », déplore le président de l’Organisme néerlandais pour la prostitution en vitrine... Inutile de préciser, enfin, qu’avec la légalisation, les politiques permettant aux prostituées qui le souhaitent de se reconvertir se mettent à manquer singulièrement de conviction - surtout quand la prostitution devient un secteur non négligeable de l’économie nationale. C’est la prostitution qui est respectabilisée ; pas les prostituées, qui ne constatent aucun allègement du stigmate pesant sur elles.

« Présentée comme libertaire,

l’industrie du sexe est en train de légitimer

un retour en arrière phénoménal pour les femmes »

(Bouamama et Legardinier)

Au contraire, même. Toujours dans l’Etat de Victoria, un rapport remis au gouvernement en 1997 indiquait que les violences et les agressions avaient augmenté au lieu de diminuer, les clients se livrant à divers sports tels que l’introduction de téléphones portables dans le vagin ou l’anus. Les auteures du rapport concluaient que « la légalisation, loin de protéger les prostituées, ne fait que légitimer le droit des hommes à abuser sexuellement des femmes ». C’est un autre aspect du problème, et non le moindre : loin de « diminuer le nombre de viols », comme le laisse croire une autre idée reçue inepte, la prostitution constitue, écrivent Bouamama et Legardinier, une « ouverture de droits sur tous les corps féminins ». Une compagnie aérienne allemande desservant les destinations du tourisme sexuel a dû remplacer ses hôtesses de l’air par des stewards, car les passagers masculins les traitaient comme des prostituées. Yolande Geadah montre aussi que la reconnaissance de la prostitution comme un métier provoque une dégradation du statut de toutes les femmes, sapant toute tentative de lutter contre le harcèlement sexuel, par exemple. « Présentée comme libertaire, l’industrie du sexe est en train de légitimer un retour en arrière phénoménal pour les femmes ; un abandon, pour ne pas dire un reniement des politiques progressistes mises en œuvre ces dernières décennies », écrivent Bouamama et Legardinier.

Les arguments des « travailleurs du sexe », « c’est nous les premiers concernés » et « de quel droit prétendez-vous nous interdire de pratiquer le sexe tarifé », sont des arguments réversibles : de quel droit prétendent-ils imposer la légitimation d’un système qui « porte atteinte à l’intégrité physique et mentale de milliers de femmes et d’enfants dans le monde » (Geadah), et qui aurait des conséquences directes sur la condition de l’ensemble des femmes ? Ces conséquences, on en a eu un aperçu il y a un an, quand, en Allemagne, une réforme de l’assurance-chômage a décrété que toute personne de moins de 55 ans sans emploi depuis plus d’un an pourrait se voir couper ses allocations si elle refusait une proposition. Les entrepreneurs du sexe étant des patrons comme les autres, et ayant donc accès au fichier des demandeurs d’emploi, une serveuse de 25 ans a reçu une proposition d’un bordel berlinois. Sa capacité à la refuser ne dépendait que du bon vouloir de son agence pour l’emploi, et ne reposait sur aucune base légale.

Il est également aisé de pointer d’autres implications pour le moins problématiques de la légitimation de la prostitution : « La notion de contrat aura tôt fait de montrer son absurdité, écrivent Bouamama et Legardinier. Faudra-t-il établir un nombre de passes obligatoires ? Comment les exploitants s’y prendront-ils pour n’engager que des jeunes femmes sur des critères d’âge et de beauté face aux lois de non-discrimination ? Qui décidera de l’aptitude des recrues ? Devra-t-on, selon la pratique traditionnelle des proxénètes, “essayer” l’employée ? Y aura-t-il rupture de contrat si une jeune femme refuse un client parce qu’il lui répugne ? Faudra-t-il s’attendre à des plaintes en justice pour refus de vente ? Que fera-t-on des employées atteintes, dès trente ans, par la limite d’âge ? » Yolande Geadah note d’ailleurs que les parlementaires allemands ont retiré de la loi au dernier moment une phrase qualifiant la prostitution de « métier comme un autre », « de peur que la profession n’exige des écoles de formation pour les prostituées »...

Quand des militantes égyptiennes

refusent le statut de victimes

et revendiquent leur « droit à l’excision »...

A la fin de son livre, Geadah propose de décentrer légèrement le point de vue en comparant le débat actuel sur la prostitution avec celui qui a eu lieu ces dernières années en Egypte sur l’excision. Non pas pour poser une équivalence entre prostitution et excision, mais pour mieux montrer les limites du discours pragmatique. Certains Egyptiens, appuyés par un courant religieux conservateur, estimaient en effet que, puisque la criminalisation avait été impuissante à faire cesser cette pratique millénaire, et puisqu’elle existerait probablement toujours, il fallait la légaliser, ce qui permettrait au moins qu’elle soit pratiquée dans de bonnes conditions sanitaires et ne mette pas en danger la vie des fillettes. Ce discours était appuyé par des femmes, éduquées et autonomes, qui clamaient leur attachement à une tradition dont elles disaient avoir elles-mêmes une bonne expérience. Lors d’un atelier de formation dont les animatrices dénonçaient cette pratique comme une violation des droits humains, elles occupèrent la tribune en refusant bruyamment le statut de victimes et en revendiquant leur « droit à l’excision ». (Un « zap », quoi...)

Finalement, l’excision fut légalisée, à condition qu’elle soit pratiquée dans le cadre des services de santé publique. Or, cela aboutit à ce que les médecins, pour qui c’était devenu une opération lucrative, encouragent les parents à la pratiquer au lieu de les en dissuader. L’excision s’en trouva « légitimée et renforcée » au sein de l’opinion. Devant les protestations soulevées, en 1997, elle fut de nouveau interdite. A tout prendre, les groupes qui militent contre cette coutume dans le pays estiment l’interdiction préférable, et concentrent leurs efforts sur l’information et la sensibilisation de la population.

C’est bien là le gros problème du pragmatisme : appelé à la rescousse dans l’espoir qu’il supprimera la violence liée à une situation contestable, il aboutit à amplifier, ainsi qu’à verrouiller cette situation - et, parfois, loin de l’éradiquer, il ne fait que redoubler la violence qui l’entoure. L’autre nom du pragmatisme, c’est la résignation. Or, même si l’espoir qu’une situation change est faible, il est vital qu’il puisse subsister. Il semble bien que la légalisation n’améliore en rien le sort des prostituées, si elle ne le dégrade pas encore davantage, et celui de l’ensemble des femmes avec lui. Mais en outre, comme les clients, comme les autres femmes, elles méritent un horizon sexuel et existentiel moins sordide. Et si, cet horizon, tous ne l’atteignent pas, ils ne méritent pas pour autant qu’on les prive de la possibilité de le contempler.

Saïd Bouamama et Claudine Legardinier, Les clients de la prostitution, Presses de la Renaissance, Paris, 2006.

Yolande Geadah, La prostitution, un métier comme un autre ?, VLB Editeur, Montréal, 2003.

Richard Poulin, La mondialisation des industries du sexe, Imago, Paris, 2005.

(Voir aussi Franck Michel, Planète Sexe, Tourismes sexuels, marchandisation et déshumanisation des corps, Homnisphère, Paris, 2006.)

Paola Tabet, La grande arnaque, Sexualité des femmes et échange économico-sexuel, L’Harmattan, Paris, 2004.

Sur le(s) même(s) sujet(s) dans Périphéries :

- * « Des paradis vraiment bizarres » - 1er mai 2012

- * Prospérité de la potiche - 16 février 2012

- * « 17 filles » et pas mal d’objections - 1er janvier 2012

- * Polanski, Mitterrand : le soliloque du dominant - 10 octobre 2009

- * Le Chevalier au spéculum - Le Chœur des femmes, un roman de Martin Winckler - août 2009

- * « Marianne, ta tenue n’est pas laïque ! » - Les filles voilées parlent, d’Ismahane Chouder, Malika Latrèche et Pierre Tevanian - avril 2008

- * « La vie est un manège » - 3 février 2007

- * Sexes - janvier 2007

- * « Culte du corps », ou haine du corps ? - Normes de beauté - 4 octobre 2006

- * L’Occident ou la phobie de la différence ? - La femme, l’étranger - 23 octobre 2005

- * La femme est une personne - 18 octobre 2005

- * Sortir du « harem de la taille 38 » - Le harem et l’Occident, de Fatema Mernissi

The Good Body, d’Eve Ensler - octobre 2005 - * Une femme de ressources - Séverine Auffret, philosophe et essayiste - septembre 2005

- * Fausse route II - Le féminisme ne se divise pas - 20 juillet 2005

- * Un féminisme mercenaire - 8 novembre 2004

- * « Une femme en lever d’interdit » - Thérèse en mille morceaux, de Lyonel Trouillot - septembre 2004

- * La pyramide posée sur sa pointe - 21 novembre 2003

- * Penser sans entraves - Annie Leclerc, philosophe - octobre 2003

- * Demain, Frankenstein enlève le bas - 30 juillet 2003

- * « Je suis, donc je pense » : la révolution copernicienne de Nancy Huston - Journal de la création et autres essais - décembre 2001

- * Femmes « encarcannées » - 14 juillet 2000

- * Catherine Breillat cherche les problèmes - Une vraie jeune fille - juin 2000

- * L’Occident ou la phobie de la différence ? - La femme, l’étranger - 23 octobre 2005

- * Sortir du « harem de la taille 38 » - Le harem et l’Occident, de Fatema Mernissi

The Good Body, d’Eve Ensler - octobre 2005 - * Des nouvelles de Jacopo Fo - 14 juillet 2000

- * Catherine Breillat cherche les problèmes - Une vraie jeune fille - juin 2000

- * L’homme piégé de Michel Houellebecq - Extension du domaine de la lutte - janvier 1998

- * « Mange ta soupe, sinon j’appelle l’ORGASME ! » - Lo Zen e l’arte di scopare, de Jacopo Fo - janvier 1998